绿茶是我国产量和消费量最大的茶类,因其富含茶多酚、氨基酸、儿茶素等多种生物活性成分,具有抗氧化、防衰老、降血脂、抗病毒、抗炎等健康功效,深受广大消费者的喜爱。根据加工工艺的特性差异,绿茶可分为炒青绿茶、烘青绿茶、蒸青绿茶和晒青绿茶四大类。

贮藏是茶叶流通中的关键环节,绿茶作为不发酵茶,耐贮性相对较差,尤其在贮藏流通、货架销售等环节易受温度、湿度、氧气、光照等环境因子的影响,出现色泽变暗、滋味失鲜等问题,直接影响其品质和品饮价值。香气是绿茶品质评价的关键性指标,占茶叶干物质含量的0.02%~0.05%。不同品类绿茶受到茶树品种、鲜叶原料、加工工艺等因素影响,关键呈香成分不同,具有花香、栗香、清香、嫩香等多种香型,呈现出差异化的香气品质。绿茶香气品质易受贮藏影响,贮藏过程中,绿茶常因氧化、挥发散失等原因香气减弱,且贮藏不当易产生陈气、异杂气等不良气味,损害绿茶香气品质和经济价值。

文章主要综述了贮藏时间、环境温度、氧气等对绿茶贮藏过程中香气的影响,归纳分析了“陈气”标志物,旨在为提升绿茶贮藏品质、优化绿茶加工工艺以及开发贮藏保鲜技术等提供参考。

01

贮藏时间对绿茶香气的影响

贮藏时间是影响绿茶香气组成的关键因素。随着贮藏时间延长,绿茶中的脂肪酸类物质发生氧化、裂解等反应,致使其香气品质降低,甚至出现陈气、异气。

杨京等研究表明,信阳毛尖在-20℃贮藏1年,与新茶相比,邻苯二甲酸二丁酯、N-苯基-1-萘胺等成分含量升高,随着贮藏时间延长,橙花叔醇、顺-3-己烯基己酸酯、顺茉莉酮等主导性香气成分含量逐渐降低,整体香气品质下降。郭亚辉等发现在相同温度和包装材料下的龙井茶,随着贮藏时间延长,其酯类、酮类、酸类、碳氢化合物、芳香族化合物、含氧杂环化合物、含氧化合物的含量呈递增趋势,醇类化合物的含量呈递减趋势。王静等以市面常见5种绿茶为研究对象,在34℃和44℃分别贮藏6个月,发现随着贮藏时间的延长,苯甲醇、1-戊烯-3-醇、芳樟醇氧化物Ⅲ、β-紫罗兰酮、1-戊醇、2,5-二甲基吡嗪、1-辛烯-3-醇、辛酸、乙酸、2,4-二叔丁基苯酚及紫罗烯等香气组分含量升高,其中1-戊烯-3-醇、2,5-二甲基吡嗪、1-辛烯-3-醇等3种香气组分在绿茶贮藏后产生。

LI等在连续储存(1~16年)的有机绿茶中鉴定出124种挥发物,其总量随贮藏时间的延长而增加,与贮藏时间呈显著正相关的关键挥发性化合物有6种,分别为十六烷酸、十六烷酸甲酯、雪松醇、植酮、苯甲醛和十六烷。舒畅等对新龙井茶和陈龙井茶(4℃贮藏1年)关键香气成分研究发现β-紫罗兰酮、2-甲基丙醛、2-甲基丁醛、癸醛和己醛为区分新陈龙井茶香气的关键香气成分,丙醛、反-2-己烯醛、2-戊基呋喃和α-蒎烯为陈龙井茶特有的关键香气成分。LIU等以室温下贮藏1~16年和20年的梅县绿茶为对象,发现二氢茉莉酸甲酯、水杨酸甲酯、二氢猕猴桃内酯等酯类化合物的含量随贮藏时间延长而升高,影响梅县绿茶的品质风味。徐骥远以室温贮藏12个月的浮梁绿茶为对象,在贮藏过程中,醇类和醛类含量占比逐渐降低,烯烃含量占比逐渐增加;菊花醇、α-松油醇、(E,E)-2,4-壬二烯醛、β-紫罗兰酮等挥发性物质含量随贮藏时间延长而升高。廖雪利发现在玉米香型绿茶贮藏39周后,(Z)-芳樟醇氧化物(吡喃型)、水杨酸甲酯、(Z)-芳樟醇氧化物(呋喃型)、β-环柠檬醛、苯甲醛、苯乙醛、1-乙基-2-甲酰吡咯及β-紫罗兰酮等化合物含量随贮藏时间延长而升高。

随着贮藏时间延长,绿茶中多数香气物质含量呈下降趋势,表现出“清香”和“花香”的香气成分含量降低明显。而部分香气物质含量随贮藏时间延长而升高,这些物质被认为是区分绿茶贮藏时间的关键香气成分,且可能与陈异气的产生有关,研究此类物质对绿茶中“陈气”标志物的识别和香气品质的调控具有重要意义。

归纳分析与贮藏时间呈正相关的关键呈香挥发性物质33种,包括1-辛烯-3-醇、α-松油醇等醇类6种,(E,E)-2,4-壬二烯醛、苯甲醛等醛类6种,2-戊基呋喃、2,5-二甲基吡嗪等其他类6种,二氢猕猴桃内酯、水杨酸甲酯等酯类5种,烃类3种,酸类3种,酮类2种,胺类1种,酚类1种,如图1所示。

其中,丙醛主要由贮藏过程中的部分脂类物质氧化分解产生;β-紫罗兰酮、β-环柠檬醛含量的增加可能是由于儿茶素氧化引起的类胡萝卜素的氧化降解;(Z)-芳樟醇氧化物(呋喃型)、水杨酸甲酯、(Z)-芳樟醇氧化物(吡喃型)和苯甲醛含量增加可能源于糖苷的水解。

02

贮藏环境温度对绿茶香气的影响

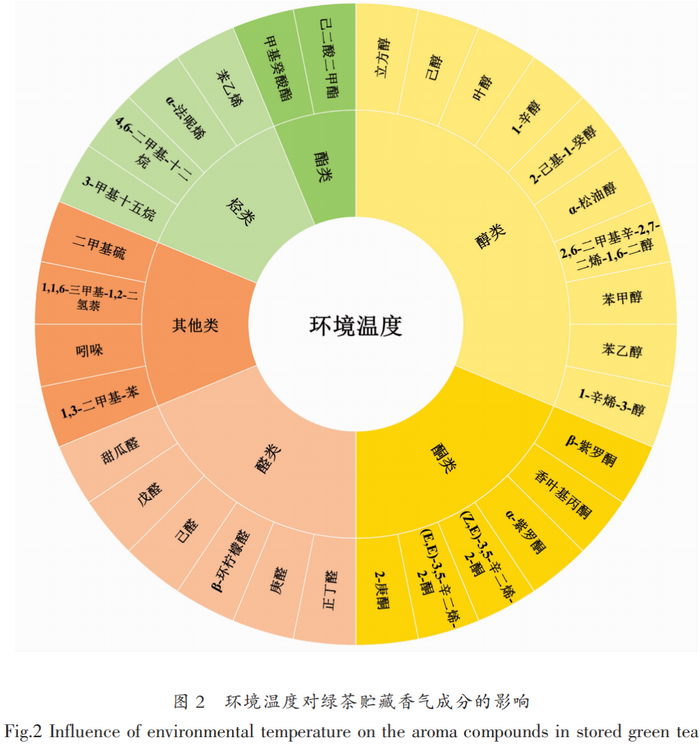

绿茶香气易受到环境因子的影响,尤其是贮藏环境温度。郭建华以出口绿茶为对象,发现室温条件下存放60天后出现甜瓜醛、β-环柠檬醛、正丁醛等小分子醛类,且存放环境温度和湿度对绿茶的香气影响明显,高温高湿的环境条件会导致醇类香气物质减少,烷烃类物质增多。KATSUNO等利用GC/MS-O对比低温(15℃)和常温(25℃)保存的绿茶香气成分,发现低温保存的香气物质总体含量更高,而低温贮藏过程中,吲哚的含量变化较为特殊,表现出先增加后逐步减小的趋势。苏莹在冷冻、冷藏、室温条件下贮藏4种汉中绿茶,发现低温贮藏能有效地降低茶叶中香气分子的运动和损失,香气物质总含量降低幅度更小。FAN等发现在袋装绿茶样品中,苯乙烯、α-法呢烯、4,6-二甲基-十二烷、1,1,6-三甲基-1,2-二氢萘、3-甲基十五烷、1,3-二甲基-苯、3-甲氧基-1,2-丙二醇、2,6-二甲基辛-2,7-二烯-1,6-二醇和2-己基-1-癸醇等物质在35℃下储存的样品中浓度升高,而1-辛醇和立方醇等物质的浓度在5℃下储存的的样品中被发现升高。廖雪利以玉米香型绿茶为研究对象,发现贮藏温度越高,二甲基硫、戊醛、己醛、叶醇、己醇及2-庚酮等物质含量下降越快。DAI等将4种绿茶在-20°C、4°C和室温条件下,发现庚醛和苯乙烯的强度随着贮藏温度升高而减弱,而1-辛烯-3-醇、苯甲醇、苯甲醛、番红花醛、β-环柠檬醛、(E,E)-3,5-辛二烯-2-酮、(Z,E)-3,5-辛二烯-2-酮、己二酸二甲酯、二氢猕猴桃内酯、β-紫罗酮、α-紫罗酮、香叶基丙酮、苯乙醇、甲基癸酸酯、α-松油醇随着贮藏温度升高而增强,说明低温贮藏对绿茶品质保持的重要作用。

归纳分析绿茶贮藏香气受环境温度影响的关键呈香挥发性物质34种,包括醇类、酮类、醛类、烃类、酯类、其他类等6类,如图2所示。

其中,α-松油醇、苯甲醇、β-紫罗酮、β-环柠檬醛等11种挥发性物质含量与环境温度呈正相关,可能是因为温度上升激活如糖苷酶等酶类,催化前体水解产生更多游离态化合物,且温度升高促使化合物热降解或热转化生成新的化合物。叶醇、2-庚酮、庚醛、己醛等8种挥发性物质含量与环境温度呈负相关,可能是由于高温使部分酶失活阻断合成,挥发性成分因氧化、聚合等反应被消耗,以及低沸点成分因温度升高加速挥发散失。

03

氧气对绿茶贮藏香气的影响

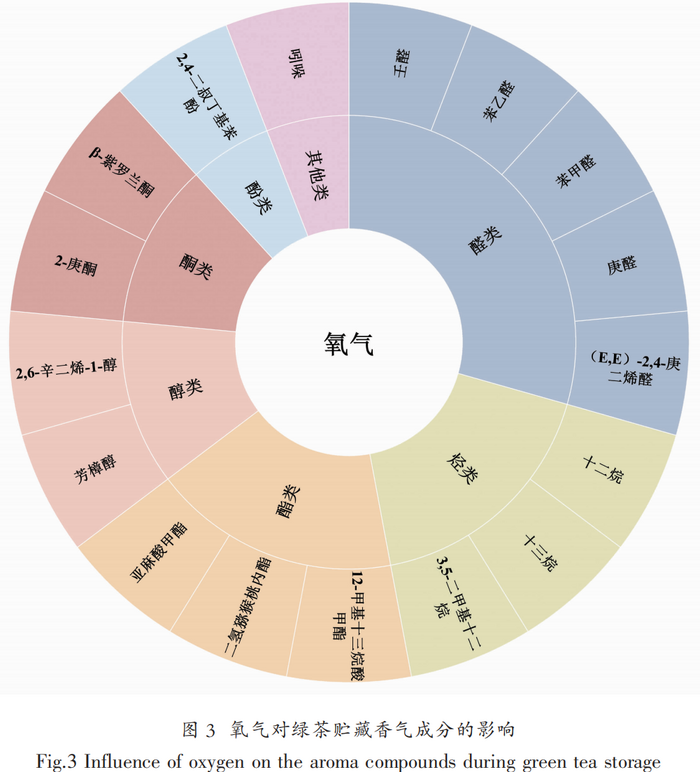

氧气也是影响绿茶贮藏期间香气的重要因素。团队前期研究发现,随着贮藏时间的延长,炒青绿茶的挥发性有机物整体呈下降趋势。与单一铝箔包装相比,采用铝箔协同脱氧剂包装更有利于挥发性有机物的稳定保留,其中带清香的(E,E)-2,4-庚二烯醛、庚醛,带栗香的苯甲醛、苯乙醛,带花香的壬醛、6-甲基-5-庚烯-2-酮和带奶酪香的2-庚酮等挥发性有机物含量保留率更高。FAN等发现袋装绿茶在35℃贮藏3月,脱氧与未脱氧处理的组间差异主要在于酮类、醇类和酯类。与脱氧组相比,未脱氧处理组中十三烷、十二烷、3,5-二甲基十二烷、二氢猕猴桃内酯、亚麻酸甲酯、12-甲基十三烷酸甲酯及β-紫罗酮等物质含量升高;而2,6-辛二烯-1-醇、芳樟醇、吲哚及2,4-二叔丁基苯酚等物质的含量显著降低。朱作春研究发现,脱氧处理能延缓龙井茶中陈气物质的出现。

归纳分析绿茶贮藏香气受氧气影响的关键呈香挥发性物质17种,包括醛类、烃类、酯类、醇类、酮类、酚类、其他类等7类物质,如图3所示。

其中,十二烷、二氢猕猴桃内酯、β-紫罗酮等7种挥发性物质含量与氧气呈正相关,苯甲醛、芳樟醇、2,4-二叔丁基苯酚、吲哚等10种挥发性物质含量与氧气呈负相关。绿茶贮藏中氧气浓度升高时,烃类、酯类等挥发性物质浓度上升,可能是因为氧气促使不饱和脂肪酸等氧化聚合生成烃类,且氧化中间产物可反应生成酯类,也可能是氧气影响酶活性,促进了烃类、酯类合成的酶促反应。而醛类、醇类、酚类等挥发性物质浓度下降,一方面可能因其含活泼官能团,在高氧下易深度氧化成其他物质;另一方面可能因其会参与其他氧化、聚合等反应,如醇类发生酯化、酚类被氧化成醌类,导致其自身浓度降。

04

贮藏过程中绿茶的“陈气”标志物

绿茶贮藏不当,其品质风味极易受到影响,甚至出现“陈气”。已有研究者对龙井茶、眉茶、黄山毛峰、六安瓜片、霍山黄芽等绿茶贮藏中的“陈气”标志物展开研究。朱作春将龙井茶在40℃高温贮藏60天,认为(E,E)-2,4-庚二烯醛、(E,E)-3,5-辛二烯-2-酮是龙井茶中表现出“陈气”的物质。金火珠选用新鲜龙井茶和常温贮藏一年的陈化龙井茶,以新陈茶的差异代谢物和绿茶重要香气化合物为依据,筛选出6种陈气物质为3,5-辛二烯-2-酮、苯乙醇、水杨酸甲酯、氨茴酸甲酯、β-紫罗酮和亚麻酸。CAO等对21℃恒温贮藏1~11年具有不同陈气的龙井茶进行分析,通过气味活性值(OAV)和部分缺失实验,确定己酸和反式-2-壬烯醛为龙井茶陈气的主要来源,己酸浓度在预测龙井茶陈气强度方面具有一定的价值,亚油酸的氧化降解是龙井茶陈气的产生途径。

LIU等将在三种类型绿茶置于38℃恒温条件下加速贮藏60天,发现在贮藏过程中,随着陈气加重,醛类化合物含量降低,酮类和杂环类化合物(呋喃类、吡咯类等)含量增加,表现出陈气的主要成分为(E,E)-2,4-庚二烯醛、α-松油醇、(E,E)-2,4-二烯己醛和(E,E)-2,4-癸二烯醛。DAI等研究将眉茶、黄山毛峰、六安瓜片、霍山黄芽等绿茶在-20°C、4°C和室温下贮藏半年,制备不同程度变质绿茶样品,认为1-辛烯-3-醇、苯甲醇、苯甲醛、藏红花醛、β-环柠檬醛、(E,E)-3,5-辛二烯-2-酮、(Z,E)-3,5-辛二烯-2-酮、己二酸二甲酯、二氢猕猴桃内酯、β-紫罗兰酮、α-紫罗兰酮、香叶基丙酮、苯乙醇、癸酸甲酯和α-松油醇是造成陈气的原因。

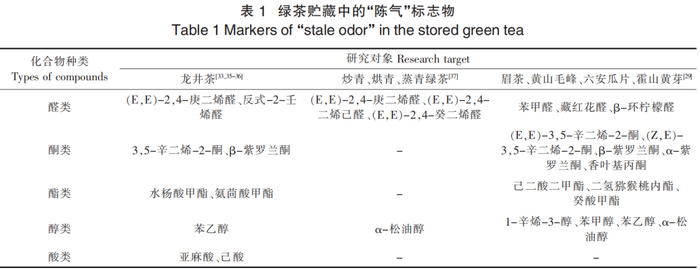

归纳分析出绿茶贮藏中的“陈气”标志物23种,包括醛类、酮类、酯类、醇类、酸类5类物质。醛类有7种,为反式-2-壬烯醛、(E,E)-2,4-庚二烯醛、(E,E)-2,4-二烯己醛、(E,E)-2,4-癸二烯醛、苯甲醛、藏红花醛、β-环柠檬醛;酮类有5种,为(E,E)-3,5-辛二烯-2-酮、β-紫罗兰酮、(Z,E)-3,5-辛二烯-2-酮、α-紫罗兰酮、香叶基丙酮;酯类有5种,为水杨酸甲酯、氨茴酸甲酯、己二酸二甲酯、二氢猕猴桃内酯、癸酸甲酯;醇类有4种,为1-辛烯-3-醇、苯甲醇、苯乙醇、α-松油醇;酸类有2种,为亚麻酸、己酸。

其中,(E,E)-2,4-庚二烯醛是由亚麻酸和亚油酸等不饱和脂肪酸氧化生成;苯乙醇主要产生机理是茶叶中糖类物质经糖酵解反应产生磷酸烯醇式丙酮酸(PEP),PEP再经莽草酸途径转化为莽草酸进而转化成苯丙酸,苯丙酸在茶叶加工过程中,发生脱氨、脱羧反应从而生成苯乙醇;3,5-辛二烯-2-酮主要由脂类化合物氧化分解产生。值得注意的是,(E,E)-2,4-庚二烯醛、α-松油醇、3,5-辛二烯-2-酮、β-紫罗兰酮在多次研究中被认为是绿茶贮藏中的“陈气”标志物,具体见表1。

05

总结与展望

绿茶是我国茶叶市场生产量与消费量最大的茶叶种类,香气是绿茶贮藏品质的重要组成部分,保持绿茶贮藏过程中香气品质具有重要意义。

文章归纳分析了贮藏时间、环境温度、氧气等关键因素对绿茶贮藏过程中香气成分的影响规律以及特征性香气物质。同时,归纳出含量与绿茶贮藏时间呈正相关的关键呈香物质33种;贮藏香气受环境温度影响的关键呈香物质34种;贮藏香气受氧气影响的关键呈香物质17种。此外,对贮藏中出现的“陈气”标志物进行梳理总结,归纳出醛类、酮类、酯类、醇类、酸类等5类物质,共23种关键香气成分,为绿茶贮藏品质的保持、陈化程度判别和加工工艺的提升提供参考依据。

今后,随着茶产业高质量发展的需求,一方面需系统研究温度、湿度、氧气、包装等因子对绿茶贮藏和流通过程香气品质影响规律,进一步挖掘绿茶贮藏过程香气变化的标志性物质,阐释影响因子与香气物质的变化机理和互作关系,为制定科学合理的贮藏和流通技术策略提供理论依据。另一方面,针对绿茶贮藏和流通环节香气品质稳定性的保持,可开展加工工艺及贮藏调控创新技术的研究,如保香包装材料、包装技术、新型生物保鲜技术等方式降低绿茶香气成分的损失,以满足市场对高品质绿茶日益增长的需求。

作者简介:欧阳诗云

湖南益阳人,上海师范大学硕士研究生,主要研究方向为茶叶品质化学。

基金项目:“十四五”国家重点研发计划课题(2022YFD2101105)

具体内容详见《中国茶叶加工》杂志,2025年第2期文章《绿茶贮藏过程香气成分研究进展》,页码:55-61,作者:欧阳诗云,杨秀芳,孔俊豪,左小博,王元凤*,苏小琴*。

引用格式:欧阳诗云,杨秀芳,孔俊豪,等.绿茶贮藏过程香气成分研究进展[J].中国茶叶加工,2025(2):55-61.

来源:中国茶叶加工,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除